虚假信息只要投入金钱就能登上热搜榜单,就像在本案中,有人仅用760元就操控了网络推广,顺利引起了广泛关注。此外,涉事人员受到法律的严厉惩处,这也充分展示了打击虚假信息的坚定决心。

网络虚假流量案示例

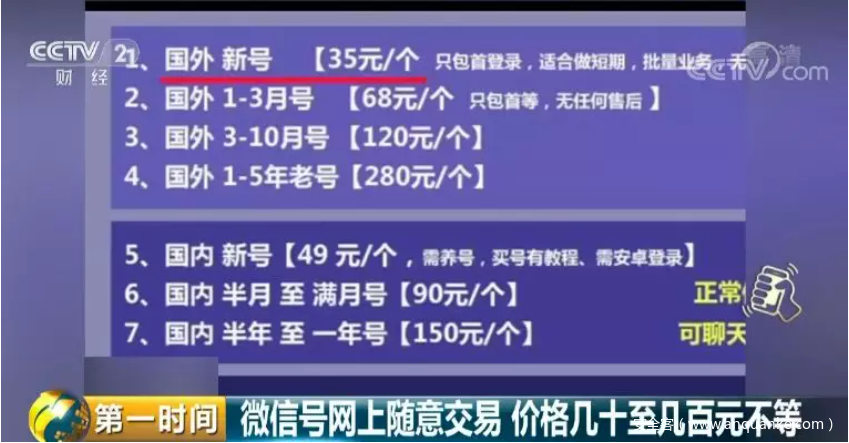

此案里,刘某向马某支付了760元,用以扩大微博的影响力。其中,100元就能买到1万次转发,这种明码标价的做法令人震惊。马某在平台上下单,只需花费270元。这一现象揭示了网络流量造假的低廉成本。在整个过程中,平台经营者对订单内容的审核几乎形同虚设,他们无法对真实性进行逐一核实,仅对部分涉政、涉黄、涉暴力内容进行抽检,为虚假流量的滋生提供了空间。

有些参与者仿佛机器人般,依照“剧本”撰写评论。在处理案件的过程中,他们会将评论截图提交给所谓的“导师”进行点评。若点评不合格,便需重新撰写。这一过程在制造虚假流量的手段中显得尤为荒诞。

虚假流量产业规模

虚假的流量生意看似微小,实则规模庞大,高达千亿级别。在百度搜索“点赞平台”,会出现2400万个相关链接。众多网络平台都未能幸免于被刷流量的现象。比如,一些犯罪团伙自2020年4月起,以公司名义运营,炮制虚假的网络“爆文”,进行流量造假。他们的目的是为了吸引粉丝,进而获取广告费用。这种行为导致大量谣言在网络上传播,严重扰乱了互联网生态的稳定。

庞大的产业背后聚集了众多参与者。他们包括提供账号的真实用户,其中一些人为了谋利,主动将账号交由刷单团伙使用;还有那些开发所谓“直播神器”、意图通过虚假手段提升直播间流量的开发者,他们也都加入了这一不端产业。

平台漏洞与缺失

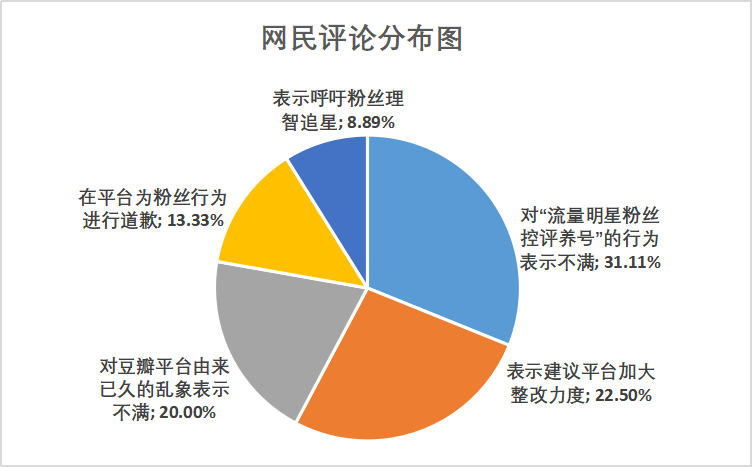

各大网络平台持续打击虚假流量行为,如“养号控评”。然而,群控系统也在不断升级,以对抗这种打击。平台存在的漏洞为虚假流量提供了可乘之机。比如,某些自助下单平台为了躲避监管,甚至会在短视频发布20分钟后才启动刷流量任务,这种做法公然挑战规则底线。

内容审核机制在平台上存在不足。马某等人在未对微博内容进行审核的情况下发布任务快手作品点赞自助1元100赞,以及平台推卸责任,无法核实内容真伪,这些现象相当常见。这些情况都为虚假流量产业链的持续扩张提供了土壤。

用户账号的风险

有些用户为了赚取小额报酬,选择将自己的账号出借用于刷单。但他们可能并未意识到,一些不法分子会在账号中设置“后门”,以便日后操控。这样一来,用户可能会遭遇隐私泄露、账号被盗用的风险。一旦发生这种情况,用户需要独自承担由此带来的经济损失或其他不良后果。这正是虚假流量产业链所带来的恶劣影响之一。

有些用户在借出账号后感到懊悔,然而此时不良影响已产生。起初,他们并未意识到此举可能触犯法律,更不知自己的账号可能被不法分子利用。

法律层面的状况

法律角度分析,虚假流量产业链可能触犯了包括反不正当竞争法、电子商务法在内的多项法律条文。然而,执法过程中却面临诸多难题。例如,越来越多的网络黑灰产业选择租用境外的云服务器,或者使用国外的手机号码,甚至雇佣境外人员进行违法操作,这些都使得调查取证变得异常困难。正如万勇所言,这些难点是制约法律打击效果的关键因素。

这给执法部门带来了极大的挑战,他们必须不断寻求跨国合作等新策略快手作品点赞自助1元100赞,同时也要持续完善相关法律条文,以应对不断出现的新情况。

对互联网生态的破坏

虚假流量破坏了互联网公平竞争的环境。原本以浏览量、点赞量等真实数据为基础的声誉评价体系受到了损害。这就像市场经济中衡量产品和服务的天平被破坏,优质内容可能被埋没,而虚假内容却泛滥成灾。它扰乱了社会经济秩序,也动摇了人们对网络信息真实性的信任。

在互联网这个庞大的生态系统中,虚假流量如同蛀虫般逐渐侵蚀着整个体系的健康。它不仅干扰了自媒体内容的品质判断,还影响了众多互联网用户的体验,其消极影响正不断扩散。

你是否曾遭遇过因疑似虚假流量而影响判断的情形?欢迎留下评论、点赞并分享这篇文章。

抖音网站0.5块钱100个

抖音网站0.5块钱100个